B. LA LIBÉRALISATION DE LA FRANCE

Faisant suite à la dénonciation unilatérale par les USA des Accords de Bretton Woods le 15 août 1971, la Grande Transformation néolibérale, initiée par la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher et les États-Unis d'Amérique de Ronald Reagan, gagnera l'Europe et la France post-gaulliste devenue « socialiste ». C'est probablement dans ce pays où l'État était un acteur économique planificateur et social central que le bouleversement sera le plus grand. Le processus prendra donc du temps avant de s'imposer significativement à une nation qui s'était patiemment constituée autour d'un État acteur et garant de l'intérêt général, appuyé sur une haute administration partageant la même vision. D'où des réticences que les nouvelles élites dirigeantes contourneront en liant habilement libéralisation et projet de construction européenne.

Selon la doctrine officielle, libéraliser le système financier, l'économie et les rapports sociaux, était la condition nécessaire, non seulement de la modernisation qu'appelle le siècle mais de la construction européenne. D'où le caractère très particulier de ce libéralisme et les contraintes engendrées par le mode de construction de l'Europe qui expliquent assez largement sa paralysie actuelle face aux crises externes et même internes comme on le voit avec la question migratoire.

1. L'idéologie néolibérale européenne : l'ordolibéralisme

D'accord sur les principes, les néolibéralismes étasunien et européen, autrement dit, l'ordolibéralisme allemand 233 ( * ) , diffèrent sur un point essentiel : les Américains, comme on l'a vu, font ouvertement - tout en disant le contraire - de leur État un levier économique, alors que les Européens entendent le limiter au rôle de régulateur des marchés. Que la réalité, comme on l'a vu, soit un peu plus complexe, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont ni la franchise, ni les moyens de la franchise de ceux-ci.

L'État doit occuper la plus petite place possible et en tout état de cause ne peut être un acteur direct de la production (propriétaire et gestionnaire d'entreprises publiques, planificateur ou contrôleur des mouvements financiers, etc.), ni même indirect par des actions de stimulation de la demande, ce que préconisent les keynésiens et que pratiquent les Américains en cas de ralentissement de l'économie.

S'il intervient, en tous cas ce ne saurait être, sauf urgence et temporairement, pour des motifs d'intérêt général. Sa fonction est seulement de permettre l'avènement en ce monde d'une « concurrence libre et non faussée » qui n'est pas une donnée naturelle contrairement à la doctrine libérale classique, mais une construction.

Son rôle sera donc essentiellement celui de régulateur à travers des « autorités » non étatiques qu'animent les représentants des intérêts économiques concernés, des personnalités qualifiées dites « indépendantes » (de qui on ne sait trop), des hauts fonctionnaires détachés. De qui ces « autorités administratives indépendantes » (AAI), plus ou moins hautes, tiennent-elles leur légitimité et leur pouvoir ? Mystère.

S'y ajoutera en 2013, suite au traité sur la « stabilité, la coordination et la gouvernance », le Haut conseil des finances publiques censé endiguer les dérives budgétaires de l'État. Une « autorité administrative indépendante » créée pour régenter l'État, voilà qui ne manque pas de sel !

Étrange oxymore aussi que ces AAI, une administration par définition, tirant sa légitimité de son lien avec l'État et non de son indépendance par rapport à lui.

D'où la contradiction que représente l'institution d'une sorte de « libéralisme bureaucratique », d'un ordre « libéral » qui ne peut exister sans l'État. Les productions réglementaires foisonnantes de la Commission européenne directement applicables ou après transposition, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, des autorités administratives de régulation, etc. montreront progressivement ce que signifie « libéralisme bureaucratique » !

Dans son domaine, le mode de construction de la zone euro sera la parfaite illustration de cette illusion de pouvoir construire une zone monétaire autorégulée, sans pouvoir souverain pour la légitimer, l'administrer et la gouverner en cas de crise, sans transfert financier des membres excédentaires aux membres déficitaires, et uniquement soumise au respect de quelques règles budgétaires simples : un déficit budgétaire annuel et une dette publique ne dépassant pas respectivement 3 % et 60 % du PIB (les « critères de Maastricht »), sous la surveillance du « haut clergé » financier central et de la Commission, de la Cour de justice, sous peine de sanctions.

La réalité, cependant - après une série de crises spéculatives sectorielles de portée limitée - se chargea de montrer que les « marchés autorégulateurs », contrairement à la théorie, pouvaient engendrer des krachs financiers de grande magnitude appelant l'intervention massive de l'État.

Le grand moment de frayeur 2008-2011 passé, la montagne des réformes ayant accouché de quelques souriceaux (voir partie I), les bonnes vieilles habitudes et les affaires reprirent comme si (presque) rien ne s`était passé.

2. La libéralisation de la France ou quand la haute administration se met à son compte

Par un de ces retournements dont l'Histoire est coutumière, la libéralisation de l'économie et du système financier français a commencé par la vague de nationalisations inscrite au « programme commun de la gauche » devenu programme de gouvernement avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en mai 1981. Qui dit nationalisations dit aussi occasions exceptionnelles de promotion pour les hauts fonctionnaires nommés à la tête des banques et des grandes entreprises concernées. Le moment des privatisations venu, une bonne partie d'entre eux, devenus libéraux souvent militants, resteront en place.

La vague de privatisation (totale ou partielle) des grandes entreprises industrielles, des services (information et audiovisuel à capitaux publics), des grands équipements (autoroutes, aéroports...) propriété de l'État ainsi que le démembrement du système financier public (privatisation des banques et dérégulation) débutera en 1986 avec le gouvernement de Jacques Chirac et se poursuivra sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Elle ne s'éteindra, progressivement, que par manque de combustible... À noter que le record des privatisations appartient au gouvernement de Lionel Jospin (1997-2002) qui cèdera, selon les estimations, de l'ordre de 210 MdF d'actifs (contre 80 à 100 MdF pour les gouvernements Chirac et Balladur).

Progressivement, pour réduire le déficit budgétaire, ce qui restera des « bijoux de famille » - aéroports ou participations minoritaires par exemple - fera office de recettes d'appoint.

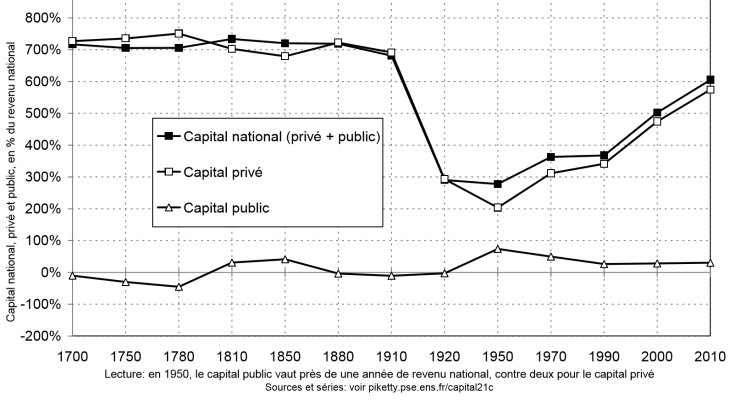

Source : Thomas Piketty. On observe qu'à partir de 1980 l'augmentation du capital national de la France est uniquement due à celle du capital privé.

Le plus extraordinaire - c'est probablement pour ça qu'on n'en parle pas - fut la privatisation totale de système bancaire et de la Banque de France à laquelle on doit une spécialité française, les « banquiers-fonctionnaires ».

En 1993, sous le gouvernement d'Édouard Balladur, la Banque de France est dotée d'un statut d'indépendance conformément aux dispositions du traité de Maastricht.

Comme le dira Lionel Jospin, lors du colloque organisé par la Banque de France à l'occasion de la célébration de son bicentenaire, le 30 mai 2000 : « L'indépendance des banques centrales s'est imposée comme une nécessité pragmatique », afin d'assurer la nécessaire stabilité des prix, ce qui, par ailleurs, sera aussi l'objectif unique assigné au Système européen de banques centrales, puis à la BCE.

Les privatisations des banques commerciales et des compagnies d'assurance auront débuté, elles, dès 1986-1987 avec Paribas, Société Générale, le CCF, la mutuelle générale française, etc. Le reste suivra sous des gouvernements de gauche comme de droite.

Suivra le démantèlement de ce qui faisait la spécificité du système de financement français, le réseau constitué autour de la Caisse des dépôts et consignations, et de l'ensemble du réseau mutualiste ou coopératif : Crédit agricole, Caisses d'épargne, Banques populaires.

Comme Laurent Mauduit l'a rappelé à la « commission d'enquête sénatoriale sur les mutations de la haute fonction publique » 234 ( * ) : « Ce mouvement de privatisation va fournir de formidables opportunités de promotion pour la haute administration aux commandes de ces entreprises, établissements bancaires et financiers de tous ordres lorsqu'ils étaient publics, qui pour la plupart resteront en place.

Dans les années 80 et 90, c'est la vague des pantouflages, mais pas seulement. Je vous fais observer qu'une partie des hauts fonctionnaires, à la faveur des privatisations, se sont formidablement enrichis. Rappelons-nous les mots de Benjamin Constant : « Servons la cause et servons-nous ! »

Prenez le secteur bancaire actuel résultant des privatisations des années 80-90 : il est dirigé uniquement par des inspecteurs des finances, qui se cooptent depuis 30 ans. On a connu une sorte de hold-up de l'oligarchie de Bercy sur le coeur du CAC 40. Il y a en France, à côté du capitalisme familial, un capitalisme oligarchique qui vient de Bercy, et qui révèle cette porosité entre le public et le privé. »

Cette émigration définitive vers la banque et la grande entreprise, comme on le verra, sera progressivement remplacée, par des migrations plus ou moins alternantes vers des destinations plus diversifiées. Le « pantouflage » n'est plus le moyen de terminer brillamment une carrière de la haute fonction publique mais le mode de gestion des carrières de l'oligarchie administrative. On comprend l'attachement de ses bénéficiaires et ceux qui aspirent à l'être, à un tel système.

Le choix politique, tout à la fois tactique et structurel, d'une construction européenne sans souveraineté transnationale et dont le seul ciment serait le droit issu d'accords et de traités entre nations sera aussi l'occasion d'un transfert de pouvoirs du Parlement à des instances non élues mais nommées et, parce qu'irresponsables, dites « indépendantes » : conseil constitutionnel, juridictions administratives (Conseil d'État, Cour des comptes), AAI plus ou moins hautes qui se mettront à proliférer.

Une domination par le droit (européen) qui est aussi celle d'une haute bureaucratie sans légitimité démocratique.

3. La domination du droit européen

La création d'un marché commun étant le premier objectif de la construction européenne, le droit de la concurrence puis de la « concurrence libre et non faussée », occuperont naturellement la toute première place dans le droit européen. Priorité des priorités cette législation débuta avant même la signature du traité de Rome (1957), dès la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1951).

Les principes de la concurrence libre et non faussée s'appliqueront ainsi entre les pays européens, ce qui était prévu, mais aussi dans les échanges avec le reste du monde, ce qui ne l'était pas vraiment. Sans le dire, sous la pression des USA et de l'Allemagne, l'Europe se fit libre échangiste. Exit le principe de la « préférence européenne » dont rêva la France gaulliste et qu'elle échoua à faire prévaloir.

Le but premier de cette règlementation fut donc d'éviter que la concurrence entre pays membres ne fut faussée. On contrôla et sanctionna donc les ententes, les abus de position dominante, les aides publiques (États, collectivités territoriales et organismes divers), les concentrations et regroupements d'entreprises, sous la responsabilité de la Commission européenne. Ces contrôles furent progressivement délégués aux États membres, d'où la création d'AAI, la Commission se préoccupant seulement des infractions les plus graves.

Des contrôles étendus à toutes les entreprises publiques ou privées européennes, aux entreprises industrielles ou de services, un traitement particulier étant progressivement réservé aux services considérés d'intérêt économique général (voir annexe 2) .

Si, comme on l'aura compris, une telle législation rend impossible toute politique industrielle nationale, même si ce rêve n'a pas disparu du discours politique, plus fâcheusement elle remet aussi en cause la conception française du service public, une conception très particulière il est vrai.

La conciliation des visions européenne libérale et nationale interventionniste demanda donc quelques « aménagements », ce dont le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État vont s'acquitter brillamment, loin des regards du peuple souverain, mais dans son intérêt bien compris.

4. Le pouvoir par le droit européen

Des organismes nommés vont ainsi se trouver investis, sous couverture du droit européen, d'un pouvoir authentiquement politique, ce dont ils se défendent d'ailleurs mordicus.

Pour ce qui le concerne, le président actuel de la Cour des comptes excelle, évidemment, dans le rôle de gardien des engagements financiers français issus de la crise grecque et dans celui d'aiguillon moral du Gouvernement vers toujours moins de dépenses publiques. Rien de politique pourtant, jure-t-il dans ses désormais rituelles apparitions en majesté, sous les feux et les louanges médiatiques pour dénoncer les manquements du Gouvernement à la rigueur budgétaire. Comme si les modalités d'application des engagements internationaux ne relevaient pas du pouvoir politique et si la réduction des dépenses publiques était la seule politique convenable quelle que soit la conjoncture !

C'est cependant au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État et à la Cour de cassation qu'échoira la tâche essentielle : neutraliser la constitution de la V e République dont l'article 3 a malencontreusement prévu que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Une vieillerie souverainiste qu'il conviendra de contourner, faute de pouvoir la supprimer. Pour des Européens libéraux conséquents, en effet, la souveraineté appartient aux traités. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en pleine crise grecque après la victoire électorale d'Alexis Tsipras à Athènes, sera clair : « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. » 235 ( * ) Un crédo repris depuis au gré de l'actualité.

Juridiquement donc, le problème à régler prioritairement et dont la solution des autres dépendait, était celui de la hiérarchie des normes.

Traditionnellement le Conseil constitutionnel considérait que le droit européen ne se distinguant pas du reste du droit international, se situait donc au-dessous de la Constitution mais au-dessus des lois, dès lors que les traités européens avaient été régulièrement ratifiés et sous condition de réciprocité.

Validant en fait des décisions antérieures 236 ( * ) du Conseil d'État et de la Cour de cassation, c'est l'inscription dans la Constitution en 2005 d'un Titre XV (modifié en 2008) prévoyant la participation de la France à l'Union européenne qui les gravera dans le marbre.

Si la Constitution restait au sommet de l'ordre juridique interne, non seulement les directives mais le droit dérivé, dans les domaines de compétence ayant fait l'objet d'un transfert, étaient placés au-dessus des lois.

« La transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne » (Décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004).

Désormais donc, c'est à la Cour de justice de l'Union européenne de vérifier si une directive ou un règlement est conforme aux traités européens dont ils découlent. Dès lors qu'ils y sont conformes ils s'imposent à la loi, leur fût-elle contraire, le Conseil constitutionnel ne pouvant vérifier que leur conformité à la Constitution et à ses principes fondamentaux.

Ainsi, dans une décision du 30 novembre 2006 le Conseil constitutionnel censurera-t-il les dispositions de transposition de la loi relative aux tarifs réglementés jugés incompatibles avec l'objectif d'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie.

Concrètement, cela signifie que la loi ne peut s'opposer à un règlement ou une directive européenne.

Et voilà pourquoi votre Parlement doit rester muet !

Allons plus loin si, à la rigueur, les modifications constitutionnelles de 2005 et 2008 peuvent justifier la supériorité des dispositions européennes directement issues des traités, c'est beaucoup moins évident pour le droit qui en a été dérivé par la bureaucratie bruxelloise : règlements et directives issus de la Commission et moins encore pour les décisions des institutions européennes en général et la jurisprudence du juge européen.

Cette interprétation extensive, plus que contestable, du titre XV de la Constitution que l'on peut suivre dans la jurisprudence du Conseil d'État montre bien où sont les pouvoirs qui comptent en démocratie moderne.

L'opération de neutralisation du Parlement ne s'arrêtera pas aux principes. Puissamment secondé par le Conseil d'État dont la jurisprudence, comme on va le voir ci-après, coïncide avec la sienne, à moins que ce ne soit l'inverse 237 ( * ) , le Conseil constitutionnel imposera jusqu'au détail des lois non seulement les principes du droit européen de la concurrence mais la suprématie des intérêts économiques et des affaires sur toute autre préoccupation fût-elle d'intérêt général, ce que Jacques Caillosse appelle la « surdétermination économique du droit » 238 ( * ) : « le droit (qui) s'est placé lui-même sous dépendance économique, en faisant de cette dépendance une règle juridique. » C'est le principe même de l'ordolibéralisme : réaliser la concurrence parfaite par le droit.

Les réponses aux QPC issues de la révision constitutionnelle de 2008 qui vont proliférer en fourniront l'occasion.

Ainsi, en novembre 2013, le Conseil constitutionnel censure une disposition parlementaire prévoyant que les schémas d'optimisation fiscale, spécialité de certains cabinets d'avocats d'affaires, soient soumis à Bercy avant d'être mis à la disposition de leurs clients. Le non-respect de cette règle aurait entraîné une amende pouvant aller jusqu'à 5 % des commissions perçues par le cabinet de conseil.

Le 21 novembre 2016, c'est au tour du décret pris par Michel Sapin en mai, suite au scandale des Panama papers , instituant un registre public des trusts puis le 8 décembre de la même année de l'article 137 de la loi Sapin II faisant obligation à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux correspondant à leur activité pays par pays, afin d'éviter que leurs concurrents « identifient des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale », portant ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre. Une disposition visant à réduire les avantages fiscaux tirés de l'installation de sièges sociaux fantômes dans les paradis fiscaux.

La taxe dite « Google » votée avec la loi de finances 2017, le 29 décembre 2017 subit le même sort. Son but était d'obliger toute entreprise qui réalise des activités et des profits en France d'y payer des impôts. Une sanction de 5 points de plus par rapport au taux - théorique - de 33 % de l'impôt sur les sociétés (8 % en réalité pour les grands groupes) était prévue pour toutes les sociétés adoptant des montages d'évasion, et confondues par le fisc.

Motif de la censure : non-respect du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt !

Dans la foulée, le Conseil constitutionnel retoque l'article de cette loi qui prévoyait une amende proportionnelle au montant de l'opération, non plafonnée, en cas d'absence de signalement des opérations, soumises à la TVA, supérieures à 863 000 euros.

Motif : « une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer ». Rappelons que la fraude à la TVA coûte entre 20 et 30 Md€ par an à l'État et que l'équilibre budgétaire est devenu en France une ardente obligation.

Pas étonnant donc que la QPC soit devenue, selon l'expression de Xavier Dupré de Boulois, un « supermarché des droits fondamentaux » (RDLF 2014 n°2) . Ainsi, explique-t-il « la configuration actuelle de la QPC a permis le développement d'une pratique des sociétés commerciales consistant à soulever des moyens tirés de la violation de droits et libertés constitutionnels dont elles ne sont pas titulaires pour obtenir du juge qu'il abroge une disposition législative qui nuit à leurs intérêts économiques. La catégorie des droits constitutionnels devient alors un vaste supermarché où les opérateurs économiques puisent des ressources argumentatives au gré de leurs besoins. Quitte pour cela à détourner ces droits de leurs finalités initiales. »

5. Le Conseil d'État et la privatisation de l'intérêt général

Un des exemples les plus significatifs des accommodements du droit administratif national aux contraintes européennes est certainement l'« aménagement » de la notion d'intérêt général, une opération délicate visant à concilier la vision libérale d'une société, dont l'ensemble des échanges de biens et de services sont régulés par la concurrence avec celle d'un pays où existent des « services publics » fonctionnant selon la logique de l'intérêt général.

Si « la responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître ses profits » comme le dit Milton Friedman 239 ( * ) , si, comme écrit Hayek, le terme « justice sociale » n'a aucun sens dans une société libre, n'est qu'une survivance du tribalisme, « un mirage » qui ne saurait recevoir un contenu que dans une société totalitaire, pour les libéraux la notion même de « service public » n'a aucun droit de cité.

Si, comme le dit encore Hayek, l'intérêt général ce n'est pas satisfaire les intérêts particuliers de quelque groupe quel qu'il soit, fut-il jugé défavorisé, mais réaliser les conditions favorables qui permettront aux individus et petits groupes de se fournir mutuellement ce dont ils ont besoin, autrement dit de réaliser les conditions de la concurrence libre et non faussée, alors l'article 1 er de la Constitution - « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » - est nul et non avenu. À moins évidemment de poser comme axiome qu'une « République sociale » peut tout à fait être régulée par la concurrence.

C'est à cette difficile opération de transmutation des valeurs que le Conseil d'État va brillamment s'atteler. Faute de nouvelle définition abstraite de ce qu'est cet intérêt général, l'évolution de la doctrine du Conseil d'État doit être déduite de ses arbitrages entre intérêt public et intérêts privés dans des situations particulières en éclairant cette jurisprudence par les rapports publics disponibles - « Réflexions sur l'intérêt général » (1999), « Collectivités publiques et concurrence » (2002) -, par les articles et déclarations de son avant-dernier vice-président, Jean-Marc Sauvé.

La nouvelle doctrine, telle qu'on peut la déduire d'arrêts comme Société Million et Marais (1997), EDA et Aéroports de Paris (1999), Somatour (2002), réussit le tour de force d'être en continuité avec l'arrêt « Automobiles Peugeot » conforme à la jurisprudence classique 240 ( * ) tout en validant la soumission de l'administration au droit de la concurrence qui devient de fait une composante de l'intérêt général. Le message ainsi délivré est que l'État doit se comporter comme un acteur privé pour permettre à la concurrence de produire ses pleins effets et ainsi satisfaire les besoins collectifs, donc l'intérêt général. Un tour de prestidigitation juridique proprement éblouissant !

Les rapports publics sont de la même veine.

Celui de 1999 commence par rappeler que « L'intérêt général [est la] finalité ultime de l'action publique », qu'il est « l'expression de la volonté générale, ce qui confère à l'État la mission de poursuivre des fins qui s'imposent à l'ensemble des individus, par-delà leurs intérêts particuliers » , qu'il est la « clef de voute du droit public français », qu'il conserve toute sa pertinence. Puis, chemin faisant, des accommodements avec le ciel sont trouvés, au nom du pragmatisme, de la recherche d'un nécessaire équilibre entre « les impératifs d'intérêt général » et l'« efficacité du marché » , et des règles de la concurrence imposées par les traités européens, « y compris aux services d'intérêt général ».

« Plutôt que d'opposer intérêt général et marché, libéralisation et service public, il s'agit de rechercher, dans un contexte de libre concurrence, la prise en compte d'objectifs d'intérêt général, expression des valeurs de solidarité, de cohésion sociale, d'équilibre régional ou de protection de l'environnement. On retrouverait ainsi, dans un contexte renouvelé, l'objectif d'interdépendance sociale dans lequel Duguit 241 ( * ) voyait la raison d'être du service public. »

Puis le rapport constate qu'il existe une convergence entre les approches nationale et communautaire qui permet « une meilleure conciliation » entre principe du marché et objectifs d'intérêt général. On aura compris que ce nouvel arbitrage est meilleur en ce qu'il inverse les prérogatives : ce n'est plus l'intérêt général qui, tout en admettant qu'il convient de sauvegarder autant que c'est possible les intérêts privés, prime, mais l'inverse.

Conclusion : La notion d'intérêt général doit faire l'objet d'une « reformulation », « voire d'un rajeunissement ».

« C'est à cette condition qu'elle pourra à la fois mieux s'adapter aux enjeux économiques et sociaux contemporains, mieux s'harmoniser avec les valeurs de la modernité et mieux répondre aux besoins nouveaux qui s'expriment ».

Certes « l'équilibre entre marché et cohésion sociale ne sera pas toujours aisé à assurer , mais l'orientation dans son principe paraît désormais assez largement acceptée. »

De la notion d'intérêt général à celle de service public il n'y a qu'un pas, la finalité du service public étant la satisfaction de l'intérêt général, le concept de service public sera lui aussi revisité.

Le rapport de 2002 « Collectivités publiques et concurrence » est parfaitement clair : « La promotion du service public commence par la reconnaissance du cadre d'ensemble de libre concurrence dans lequel il est appelé à intervenir ». D'ailleurs reconnait le rapport : « Les collectivités publiques dans leur grande majorité, ont pris en compte leur ancrage dans un système d'économie de marché. »

La reconnaissance tardive par l'Europe de la spécificité de certains services essentiels, nécessaires à tous et garants de la cohésion sociale, sous les noms de « services économiques d'intérêt général » et de « services universels » permet-elle de les libérer du carcan concurrentiel ?

En partie, mais en partie seulement. En tous cas, « services économiques d'intérêt général » et « services universels » renvoient à une autre logique que celle du service public à la française. La notion de service public est politique, celles de « service universel » et plus encore de « service d'intérêt général » relèvent du mercantilisme charitable. (voir annexe 2)

De plus, le « service d'intérêt économique général » existe seulement comme exception, comme dérogation au droit de la concurrence. D'où la définition progressive de règles permettant de le concilier avec les règles du marché intérieur qui reste l'objectif essentiel. D'où aussi une approche purement économique, volontairement sectorielle et le refus d'un cadre global légitimant l'existence d'activités hors du champ de la concurrence « libre et non faussée ».

6. La Cour des comptes défenseur de l'orthodoxie libérale

Michel Crinetz 242 ( * ) résume ainsi la transformation de la Cour en acteur politique :

- En charge de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, la Cour des comptes ne se contente pas de relever les gaspillages et les fautes de gestion - ce qui lui incombe - mais de juger la stratégie de l'entreprise contrôlée, donc de remettre en cause la politique industrielle ou financière publique.

- Elle est devenue juge de l'équilibre général des finances publiques son premier président étant désormais président du Haut Conseil des finances publiques (HCFP), du Conseil des prélèvements obligatoires, président du « Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics », comme si c'était en termes de « coût et de rendement » qu'il fallait juger l'enseignement public, les hôpitaux ou le système de protection sociale ! Résultat, selon ces critères, toute dépense publique devient, sinon mauvaise par essence, suspecte.

On aura compris que la Cour des comptes française est devenue le bras armé de la Commission européenne pour l'application des traités visant à la suppression des déficits publics, autrement dit que, conformément au crédo libéral, il appartient aux marchés d'assurer la régulation sociale.

Une administration tançant un État pour sa gestion et lui signifiant ce qu'il doit faire, inadmissible dans toute démocratie digne de ce nom, est désormais une situation si banale que le Premier président de la Cour des comptes peut devenir une vedette médiatique sans surprendre personne.

- Devenue gardienne du non-interventionnisme de l'État, elle va jusqu'à critiquer 243 ( * ) la concurrence qu'un acteur financier public pourrait faire aux acteurs privés. Ainsi voit-elle d'un mauvais oeil celle faite par Bpifrance 244 ( * ) aux banques privées. Ainsi, victime de sa réussite, la banque publique créée pour remédier aux difficultés d'accès au crédit des PME-PMI, notamment en phase de démarrage, Bpifrance se voit reprocher par la Cour son « action coûteuse pour l'État et source de perturbation pour le marché du crédit où elle menace d'éviction des acteurs privés dans le capital-innovation. » Il faut dire que les parts de Bpifrance sur les levées de fonds en capital-innovation sont passées de 19 % au départ à près de 60 % en 2014. Le tout, noyé dans d'autres critiques, en toute objectivité bureaucratique, la Cour ne faisant pas de politique comme on sait.

7. Les Autorités administratives indépendantes (AAI)

La prolifération des AAI, comme on l'a dit, est pour partie la conséquence directe de la conception ordolibérale du « marché libre et non faussé » qui ne saurait exister sans intervention extérieure 245 ( * ) . C'est aussi celle de la défiance proclamée envers l'État soupçonné de favoritisme, de clientélisme congénital et de dissimulation systématique de ses intentions et de ses actes. Créer des Autorités proclamées indépendantes est censé être le moyen d'instaurer le règne de l'équité par la transparence sans engager la responsabilité du pouvoir politique.

Concrètement créer une AAI c'est aussi souvent le moyen pour le gouvernement d'allumer un contre-feu devant un scandale qui se développe ou simplement de se décharger d'arbitrages à ennuis, sans pour autant perdre totalement la main. Le problème c'est qu'à force de se retirer, l'État devient de moins en moins visible et que les contre-feux devenus permanents et autonomes finissent par compliquer la vie de plus en plus de gens. Ainsi, une erreur de casting élyséen dans la composition du Gouvernement est-elle à l'origine de la création de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Résultat : des milliers d'élus et de responsables administratifs sont tenus, au nom de la nouvelle religion de la transparence, de multiplier les déclarations d'intérêts et de patrimoines ! Un mouvement qui n'est pas près de s'arrêter.

Mais l'essentiel est ailleurs, dans la nature juridiquement indéterminée et dans l'impact institutionnel de cette innovation.

On baigne, en effet, en pleine contradiction : les AAI relèvent de l'État en tant « qu'administration », leur budget vient pour beaucoup essentiellement de l'État 246 ( * ) , une bonne partie de leurs membres sont désignés par l'exécutif (quelques autres par le Parlement), sans être contrôlés par les Pouvoirs publics, indépendance oblige, sans être pour autant des juridictions, même si un certain nombre (comme la HATVP) y ressemblent. Selon la formule de Patrice Gélard, AAI est un « oxymore juridique », un « objet juridique non identifié » 247 ( * ) .

C'est clairement un « État dans l'État » titre le rapport de Jacques Mézard précité. La doctrine répétée avec application par la haute administration voudrait qu'il s'agisse simplement d'une autre manière d'administrer, plus moderne, « l'État régulateur » ayant remplacé « l'État prescripteur ». Mais cette régulation pourrait être faite par le biais de contrôleurs, de défenseurs ou d'agences d'État, certes dotées d'une indépendance statutaire réelle mais relevant toujours et très clairement de la puissance publique.

Le plus étonnant de ce tour de passe-passe, c'est que ces autorités sont massivement composées des mêmes hauts fonctionnaires jugés incapables de faire fonctionner une régulation administrative quand ils agissent au nom de l'intérêt général. À croire que sortir de leurs ministères les rend plus intelligents, plus intègres et plus compétents.

La présence dans certains de ces cénacles de représentants des intérêts privés qui n'a rien non plus d'original, vu leur nombre et les responsabilités exercées, ne change rien à l'affaire. Les AAI ne sont pas une nouvelle technique d'administration mais l'abandon volontaire de ses prérogatives par l'État.

En tous cas, ces AAI offrent de véritables opportunités de carrière pour les membres des grands corps : « de l'observation de la composition des collèges et des commissions de sanctions des autorités administratives indépendantes se dégage l'impression de « carrière » construite dans ces autorités de manière horizontale ou dans le temps... au point que certains membres deviennent de véritables professionnels des autorités administratives indépendantes. » (Rapport J. Mézard)

La composition de ces autorités indépendantes montre à la fois que les membres des grands corps y sont nombreux et qu'à leur tête se trouvent prioritairement des membres du Conseil d'État, et de la Cour des Comptes.

Comme l'indique le rapport, parmi les 544 sièges occupés au sein des autorités administratives indépendantes, 167 sièges sont occupés, dans l'ordre décroissant, par des membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation. Ensemble, les membres de ces trois corps occupent 30 % des sièges des AAI, 37 % si on retire du périmètre des AAI retenues, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Comité consultatif national d'éthique à la composition originale.

Par ailleurs, sur les 40 personnes assurant, au 1 er septembre 2015, la présidence d'une autorité ou les fonctions d'une autorité (Médiateur ou Contrôleur général des lieux de privation de liberté), 21 sont issues de deux ou trois institutions : 14 du Conseil d'État, 7 de la Cour des Comptes auxquels vient s'ajouter un inspecteur général des finances... « Or, ajoute Jacques Mézard, une fois qu'un membre de ces institutions siège, souvent comme président, au sein de cette autorité, l'habitude est généralement prise de recourir à des membres de ces institutions comme collaborateurs de cette autorité. »

L'examen de la sociologie des AAI montre, enfin, que c'est la proximité de leurs membres au pouvoir présent et passé, leur appartenance à des cercles restreints censée leur conférer un pouvoir d'expertise (milieux de l'audiovisuel, milieux financiers, etc.) ou plus généralement leur appartenance à des grands corps de l'État censée leur conférer de ce seul fait, l'indépendance en principe recherchée qui légitime leur pouvoir. Il faut avouer que le « peuple » dans sa diversité est un peu loin de ces cercles. Avouer que cette gouvernance des « meilleurs » chère à Platon, des mandarins « lettrés » post-modernes, dont la pertinence et l'efficacité restent à prouver, n'a pas grand-chose à voir avec la démocratie.

* 233 Version allemande du néolibéralisme apparu dans les années 1930, l'Ordolibéralisme tire son nom de la revue ORDO. Ses chefs de file étaient Walter Eucken et Alfred Müller-Armack. Il servira de modèle pour la reconstruction de l'État allemand.

* 234 Commission d'enquête sénatoriale sur « les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République » Rapport n°16 (2018-2019).

* 235 Entretien au Figaro du 28 janvier 2015

* 236 Arrêts du Conseil d'État précisant que les lois et règlements nationaux doivent respecter les dispositions des traités européens (CE 1975 Cafés Jacques Vabre et CE 1989 Nicolo) ; les règlements communautaires (CE 1990 Boisdet) ; les objectifs des directives communautaires (CE 1992 Rothmans et Philip Morris) ; les principes généraux du droit communautaire (CE 2001 Syndicat national de l'industrie pharmaceutique).

* 237 Comme par hasard, le Secrétaire général du Conseil constitutionnel, patron de son service juridique donc, est généralement un conseiller d'État.

* 238 « Surdétermination économique du droit et nouvelles figures du service public », Politiques et management public Vol 29/3-2012

* 239 New York Times Magazine (13 septembre 1970)

* 240 Ayant à se prononcer sur un projet de déviation d'une route traversant les usines Peugeot, dans son arrêt de 1971 Ville de Sochaux, le Conseil d'État a jugé que « si la déviation de la route en question procure à la société « Automobiles Peugeot » un avantage direct et certain, il est conforme à l'intérêt général de satisfaire à la fois les besoins de la circulation publique, et les exigences d'un ensemble industriel qui joue un rôle important dans l'économie nationale. » Arrêt conforme à la jurisprudence classique du CE qui donne priorité à l'intérêt général quitte à prévoir des aménagements ou un dédommagement pour ne pas léser l'intérêt particulier.

* 241 Léon Duguit (1859-1928), juriste français spécialiste d'un droit public conforme à l'esprit républicain, autant dire aux antipodes de celui dont le Conseil d'État assure la promotion.

* 242 Michel Crinetz Blog 22/11/2016

* 243 Rapport novembre 2016

* 244 Bpifrance est une banque publique d'investissement (Capital : CDC, OSEO, le Fonds Stratégique d'Investissement...) créée en 2012 pour pallier les difficultés d'accès au crédit des PME-PMI (voir partie II), notamment dans leur première phase de développement. Dotée d'un capital initial de 2,8 Md€ dont 1,8 Md€ de fonds propres (à comparer au ratio des grands groupes bancaires français partie I), son objet est de favoriser « l'innovation, l'amorçage, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres ».

* 245 Exemples d'AAI de ce type : « l'Autorité de la concurrence », le Médiateur national de l'énergie, la Commission nationale d'aménagement commercial, la Commission de régulation de l'énergie, le CSA tel qu'il fonctionne, l'Autorité de régulation des jeux en ligne...

* 246 En 2014, le coût budgétaire des 42 AAI recensées par la commission d'enquête sénatoriale (Rapport de Jacques Mézard, « Un État dans l'État ») était d'environ 600 millions d'euros.

* 247 Audition Rapport J. Mézard Un État dans l'État