LISTE DES RECOMMANDATIONS

|

Mieux appréhender le cumul d'inégalités et de difficultés auquel les familles monoparentales font face |

Recommandation n° 1 : Réviser les échelles d'équivalence de niveaux de vie afin de mieux appréhender le coût de l'enfant et le surcoût de la monoparentalité.

|

Rendre le système sociofiscal plus lisible et plus juste |

Recommandation n° 2 : Mener des campagnes d'accès aux droits à destination des parents isolés.

Recommandation n° 3 : Expérimenter, et assortir d'une évaluation chiffrée, le maintien provisoire du versement de l'allocation de soutien familial (ASF) en cas de remise en couple du parent gardien.

Recommandation n° 4 : Instaurer un abattement sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant pris en compte dans les bases ressources des prestations familiales et des aides au logement, à hauteur de l'ASF.

|

Responsabiliser davantage le parent non-gardien en augmentant sa participation aux coûts d'entretien et d'éducation de son enfant |

Recommandation n° 5 : Réévaluer le barème de calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, afin de mieux tenir compte, de façon visible et plus équitable, des revenus des deux parents et des différentes dépenses relatives à l'enfant, comme prévu par la loi.

Recommandation n° 6 : Dresser un bilan annuel de l'intermédiation financière des pensions alimentaires (Aripa) au regard d'objectifs plus ambitieux de réduction des taux d'impayés et envisager une mise en place d'un prélèvement à la source si ces objectifs ne sont pas atteints.

|

Reconnaître les familles monoparentales comme un modèle familial parmi d'autres |

Recommandation n° 7 : Envisager, à titre expérimental, la création d'une carte de « famille monoparentale », facultative et renouvelable annuellement, ouvrant droit à des avantages et tarifs préférentiels, mis en place par les employeurs, les collectivités et les services publics.

Recommandation n° 8 : Faciliter l'accès des familles monoparentales aux dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle.

Recommandation n° 9 : Encourager les initiatives d'habitat partagé destinées aux familles monoparentales.

Recommandation n° 10 : Développer les dispositifs d'aide à la parentalité et de répit parental.

I. UNE MONOPARENTALITÉ CROISSANTE, QUI RIME SOUVENT AVEC DIFFICULTÉS VOIRE PRÉCARITÉ

Les familles monoparentales, qui représentent désormais une famille sur quatre, sont devenues un modèle familial parmi d'autres, et, partant, un public à part entière des politiques sociales et familiales.

À ce titre, les rapporteures saluent la publication par la Cnaf en juillet 2023 d'un rapport consacré aux familles monoparentales1(*), qui dresse un panorama des conditions de vie et du vécu de ces familles et des politiques familiales qui les concernent. Cet « état des savoirs » - pour reprendre les termes de leurs auteurs -, réalisé par des chercheurs et experts, à la demande du conseil scientifique de la Cnaf, atteste de l'intérêt désormais porté aux familles monoparentales à la fois comme fait social statistiquement significatif et comme catégorie spécifique de l'action publique, en particulier pour la branche Famille de la Sécurité sociale dont la Cnaf assure le pilotage.

Les familles monoparentales sont en effet exposées à des difficultés spécifiques et à des facteurs de vulnérabilité et de précarité qui justifient l'élaboration de politiques publiques tenant compte de leurs spécificités.

A. DES FAMILLES MONOPARENTALES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES ET DIVERSES DEPUIS LES ANNÉES 1970

1. Une configuration familiale qui concerne désormais un quart des familles, avec des modalités variées

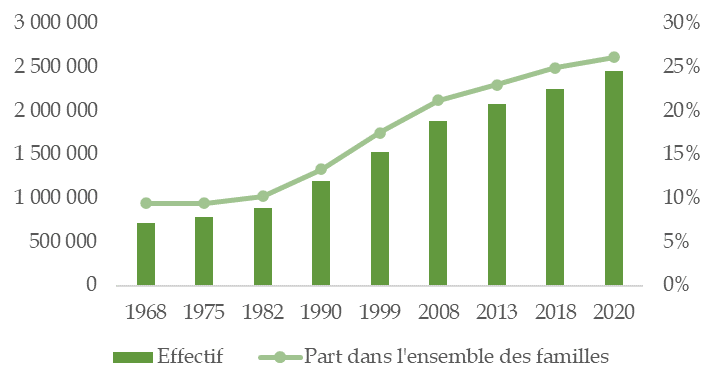

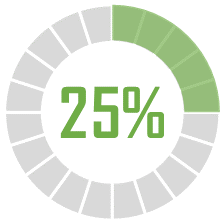

Le nombre et la proportion de familles monoparentales ont augmenté de façon continue depuis les années 1970, passant de 10 % des familles avec enfant à environ 25 % aujourd'hui. Cette augmentation est allée de pair avec une évolution des modalités d'entrée dans la monoparentalité.

En effet, le nombre de familles monoparentales a fortement augmenté à la suite de l'instauration du divorce par consentement mutuel en 1975. Alors qu'auparavant la majorité des parents de famille monoparentale étaient veufs, la séparation est devenue le motif le plus fréquent d'entrée dans la monoparentalité, pour trois familles sur quatre aujourd'hui. En parallèle, la proportion de parents de famille monoparentale veufs est passée de 55 % en 1962 à 6 % en 2011.

Par ailleurs, la naissance d'un enfant hors union est la deuxième modalité la plus fréquente d'entrée dans la monoparentalité, pour 19 % des familles. Les possibilités récemment ouvertes aux célibataires de recourir à l'adoption et à l'assistance médicale à la procréation conduisent à une augmentation d'une monoparentalité choisie, qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Ainsi, en 2022, sur les 2 000 tentatives d'assistance médicale à la procréation avec don de spermatozoïdes, 53 % ont été réalisées pour des femmes célibataires (47 % pour des couples de femmes).

Augmentation du nombre et de la proportion de familles monoparentales

à partir de la fin des années 1970

Champ : France hors Mayotte, familles avec au moins un enfant de moins de 25 ans

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2020

Les familles monoparentales représentent aujourd'hui un quart des familles, soit deux à trois millions de familles, selon l'âge retenu pour les enfants.

Nombre de familles monoparentales selon l'âge retenu pour les enfants

|

Enfant mineur |

Enfant de moins de 25 ans |

Tous âges |

|

|

Familles |

1 969 000 |

2 455 000 |

3 101 000 |

|

Enfants |

3 062 000 |

3 979 000 |

4 793 000 |

Champ : France hors Mayotte

Source : Calculs de la délégation (arrondis au millier) à partir de l'enquête annuelle de recensement 2020 (Insee).

En ne considérant que les familles avec au moins un enfant mineur, selon les chiffres du dernier recensement de 2020 :

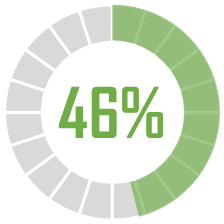

- 66,3 % des familles sont « traditionnelles », soit 5,3 millions de familles composées d'un couple résidant uniquement avec ses enfants ; - 24,7 % sont monoparentales, soit deux millions de familles et 3,1 millions d'enfants mineurs vivant au moins la moitié du temps avec un seul parent, sans conjoint cohabitant ;

- 9,0 % sont recomposées, soit 717 000 familles composées d'un couple avec au moins un enfant né d'une précédence union.

Typologie des familles avec au moins un enfant mineur

Champ : France hors Mayotte, familles avec au moins un enfant mineur.

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2020.

Motifs d'entrée dans la monoparentalité

Source : Insee, enquête Famille et logements 2011

Les modalités d'exercice de la monoparentalité sont variées :

· 75 % des enfants en famille monoparentale vivent la totalité du temps au domicile d'un seul parent. Cela ne signifie pas pour autant que l'autre parent est totalement absent de la vie de l'enfant : cela est parfois le cas, mais le parent non-gardien peut également disposer de droits de visite et d'hébergement restreints ou avoir des échanges ponctuels avec son enfant.

· Entre 10 et 25 % des enfants en famille monoparentale vivent principalement au domicile d'un parent, mais aussi une partie du temps chez leur autre parent. Le droit de visite et d'hébergement dit « standard » pour le parent non-gardien est d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

· 12 % des enfants dont les parents sont séparés vivent en résidence alternée, soit 3 % de l'ensemble des enfants mineurs (480 000 enfants). Ils vivent alors majoritairement en famille monoparentale au domicile maternel (73 %) comme au domicile paternel (71 %), mais certains vivent également en famille recomposée (pour 27 % d'entre eux au domicile maternel et 29 % au domicile paternel).

2. Une plus forte prévalence dans les grands pôles urbains et dans les outre-mer

La proportion de familles monoparentales est plus élevée dans certains territoires, en particulier les départements et régions d'outre-mer (Drom), mais aussi les grands pôles urbains et leur périphérie, le sud de la France, le littoral aquitain et la Corse. Ainsi, selon l'Observatoire national de la Politique de la Ville2(*), la proportion de familles monoparentales est deux fois plus élevée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) que dans les unités urbaines environnantes.

Un précédent rapport de la délégation aux droits des femmes, réalisé conjointement avec la délégation sénatoriale aux outre-mer3(*), publié le 11 juillet 2023, a souligné la forte prévalence de mères seules aux Antilles et en Guyane - où elles représentent la majorité des familles - et dans une moindre mesure à La Réunion, en particulier parmi les ménages aux revenus les plus faibles. Ainsi, en Martinique, les familles monoparentales, qui représentaient 27 % des ménages avec enfant en 1990, en représentent aujourd'hui 59 %.

Le rapport précité a également mis en lumière des modalités de monoparentalité spécifiques à ces territoires. La monoparentalité n'y fait généralement pas suite à une séparation, mais commence dès la naissance - lors de laquelle l'enfant n'est souvent pas reconnu par son père - et se poursuit pendant la majorité de l'enfance.

|

Martinique |

Guadeloupe |

Guyane |

La Réunion |

Hexagone |

|

|

Proportion de familles monoparentales parmi les familles avec enfant |

|||||

|

Part des naissances non reconnues par le père |

Source : Insee

* 1 Les familles monoparentales. Conditions de vie, vécu et action publique - Un état des savoirs, sous la direction de Marie-Clémence Le Pape et Clémence Helfter.

* 2 http://www.onpv.fr/uploads/media_items/rapport-onpv-2015.original.pdf

* 3 Soutien à la parentalité : agir pour toutes les familles des outre-mer - Rapport d'information fait par Stéphane Artano, Annick Billon, Victoire Jasmin et Elsa Schalck au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, (n° 870, 2022-2023).